Uncategorized

Virales U-Bahn-Video entfacht Debatte über Sicherheit und Sündenbock-Denken

Was auf den Aufnahmen zu sehen ist

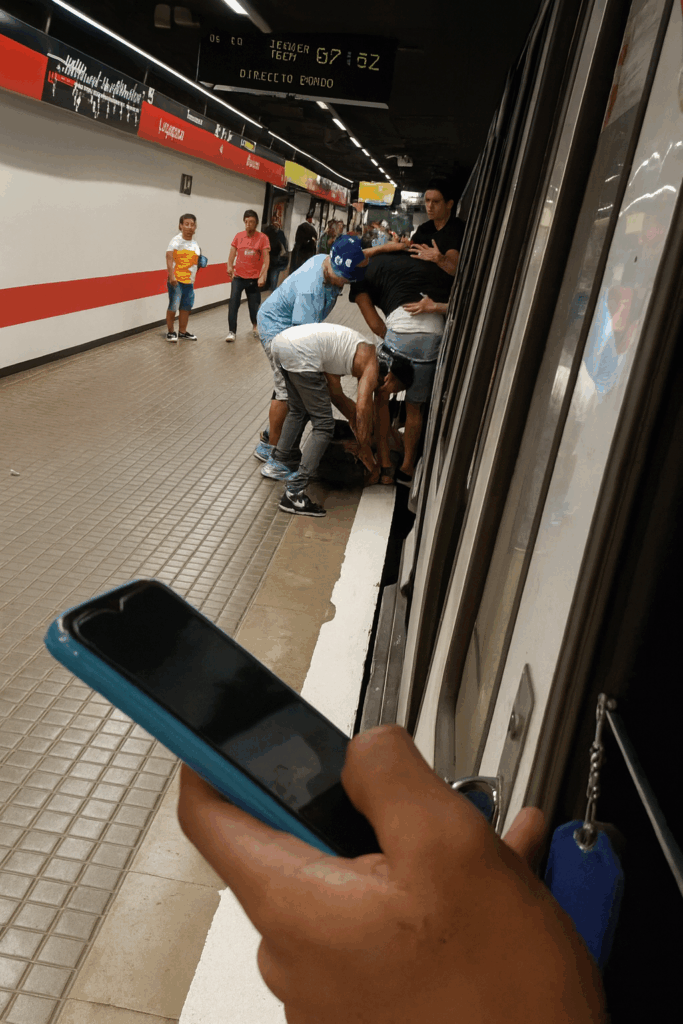

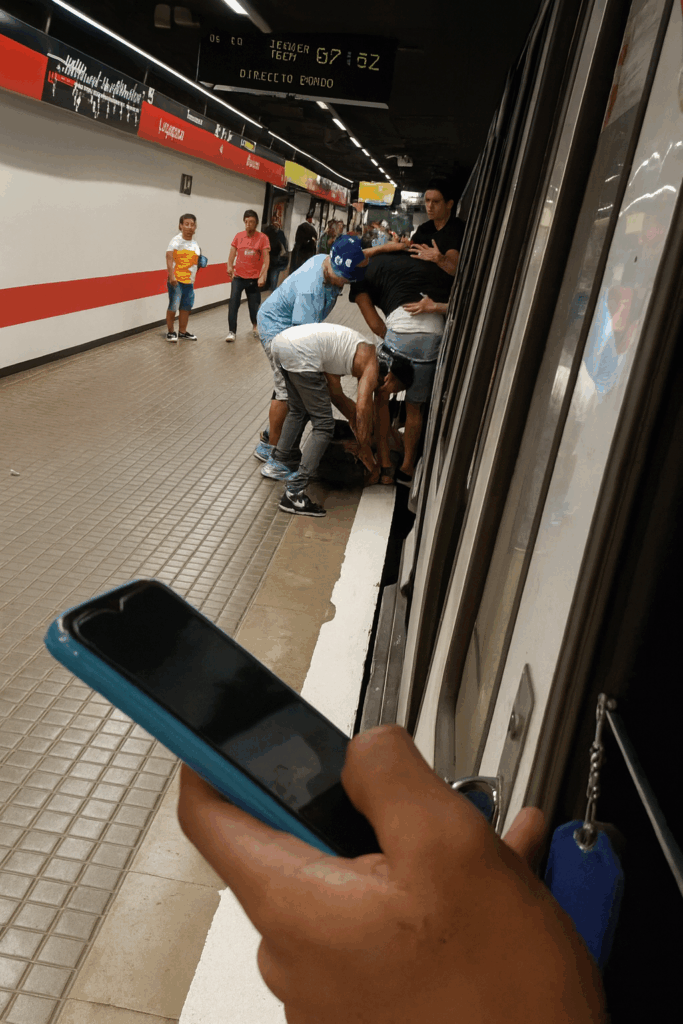

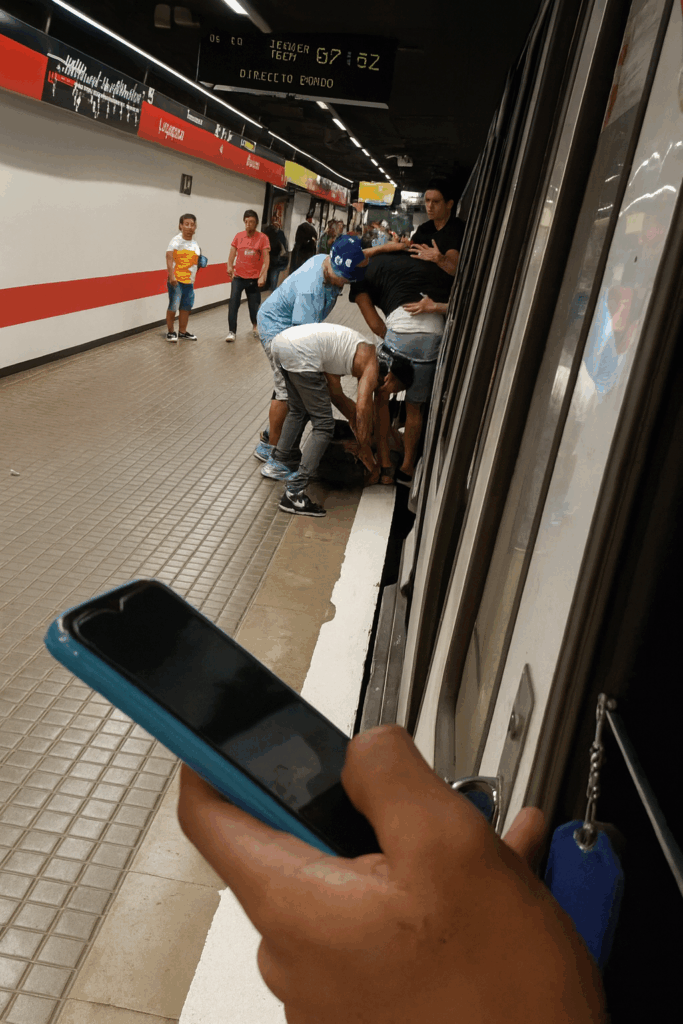

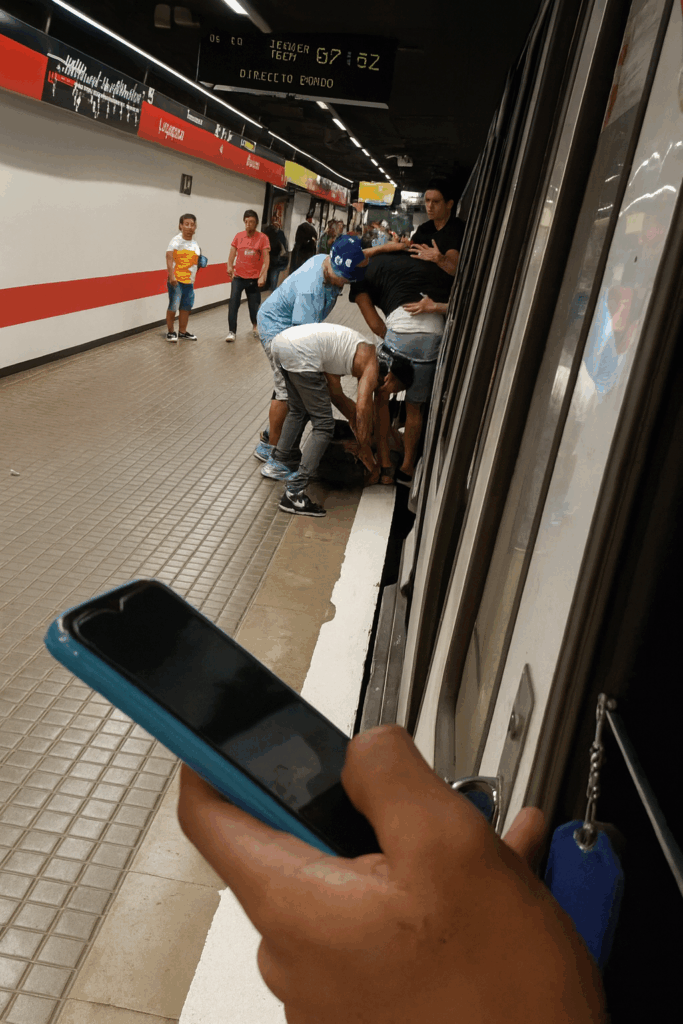

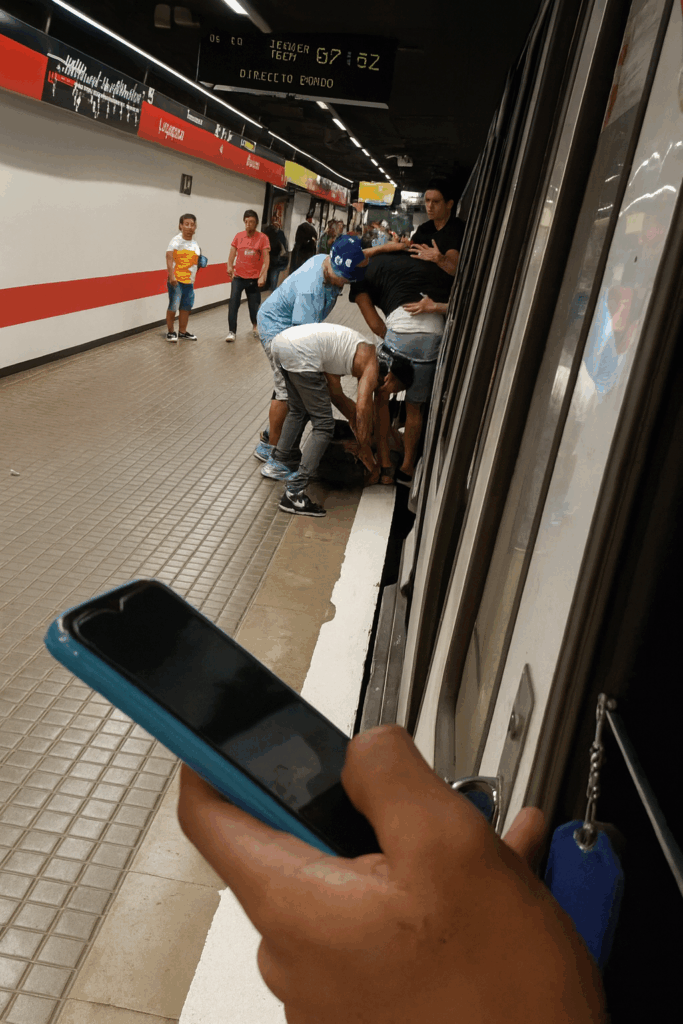

In den sozialen Medien kursiert ein kurzes, verwackeltes Video, aufgenommen an der Metrostation Plaça d’Urquinaona in Barcelona. Darauf ist zu sehen, wie ein junger Mann zu Boden geht und von mehreren Personen geschlagen und getreten wird. Passanten rufen, einige versuchen näher zu kommen, und laut den Posts zum Video steigen die Angreifer kurz darauf in eine U-Bahn ein, kurz bevor sich die Türen schließen. Die Herkunft der Aufnahmen und der genaue Ablauf sind bislang nicht unabhängig bestätigt; fest steht jedoch, dass die Bilder heftig wirken und sich rasend schnell verbreitet haben.

Kontext: Unsicherheitsgefühl vs. Statistik

Barcelona ist eine Millionenstadt mit einem stark frequentierten U-Bahn-Netz; Vorfälle in oder um Stationen ziehen daher sofort viel Aufmerksamkeit auf sich. Die jüngsten lokalen Sicherheitszahlen zeigen ein gemischtes Bild: Die Gesamtzahl der registrierten Straftaten sank in der ersten Hälfte 2025, doch die Meldungen mit Messern stiegen deutlich an, und die Polizei beschlagnahmte wesentlich mehr Klingenmesser als im Vorjahr. Das verstärkt das Unsicherheitsgefühl, auch wenn dieses nicht immer direkt mit der Gesamtlage der Kriminalität übereinstimmt.

Die Metro als Brennpunkt

Die Metro von Barcelona ist eine Lebensader der Stadt und zugleich ein Ort, an dem Spannungen sichtbar werden. Anfang des Jahres führte eine schwere Attacke auf einen Sicherheitsmitarbeiter sogar zum Verlust eines Auges; darauf folgten Proteste aus dem Sicherheitssektor und eine angekündigte Streikwelle. Die Stadt reagierte mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen, darunter die Einführung von Pfefferspray für 800 Metro-Sicherheitskräfte – ein Schritt, der sowohl Unterstützung als auch Kritik von Menschenrechtsorganisationen hervorrief. Zudem verweist der Betreiber auf die Rolle von Echtzeitkameras als Abschreckung und Beweismittel.

Vorsicht vor vorschnellen Schlüssen

Vorsicht vor vorschnellen Schlüssen

Bei viralen Gewaltvideos folgen Zuschreibungen oft schneller als Fakten. Rund um diesen Vorfall wurde in Posts über Herkunft und „Migranten“ spekuliert. Solche Etiketten sind in der Regel nicht überprüfbar anhand weniger Sekunden Video und bergen das Risiko, dass ganze Gruppen stigmatisiert werden für die Taten Einzelner. Für die rechtliche Beurteilung zählen Herkunft oder Aussehen ohnehin nicht – ausschlaggebend sind die Fakten, Beweise und der rechtsstaatliche Prozess. Eine vorschnelle Verknüpfung von Kriminalität mit Migration schürt Polarisierung und trägt weder den Opfern noch der Sicherheit in der Stadt bei.

Warum es auf Social Media so schnell eskaliert

Warum es auf Social Media so schnell eskaliert

Clips, die Gewalt, Panik und Hilflosigkeit zeigen, laufen in Algorithmen besonders gut: Sie lösen starke Emotionen aus, rufen Empörung hervor und werden massenhaft geteilt – oft ohne Kontext oder Verifizierung. Ein bekanntes Muster setzt ein: Erst der Schockeffekt, dann die Deutung durch Accounts mit unterschiedlichsten Agenden. Rasch wird ein einzelnes Fragment als „Beweis“ für eine größere These herangezogen, ohne dass Faktenprüfung erfolgt ist. Medienkompetenz bleibt entscheidend: Unsicherheiten benennen, Quellen prüfen, nicht unbedacht weiterleiten.

Was Städte (und Fahrgäste) tun können

Was Städte (und Fahrgäste) tun können

Auf Seiten der Behörden geht es um sichtbare Präsenz, schnelle Polizeireaktionen, klugen Kameraeinsatz und klare Meldewege für Fahrgäste. Barcelona hat in diesen Bereichen Schritte unternommen – mehr Sicherheitspersonal, neue Maßnahmen für Mitarbeiter, ein dichtes Videonetzwerk – doch Diskussionen über Verhältnismäßigkeit und Training bleiben berechtigt. Fahrgäste wiederum können beitragen, indem sie Vorfälle sofort melden (statt nur zu filmen), Abstand halten bei Gefahr und Aufnahmen – wenn überhaupt – ausschließlich an Polizei oder Sicherheitspersonal weitergeben, nicht öffentlich posten.

Über „Unsicherheit“ reden, ohne Öl ins Feuer zu gießen

Dass sich Barcelonesen Sorgen um Sicherheit machen, ist legitim; Umfragen zeigen seit Längerem, dass „inseguretat“ zu den größten Ängsten gehört. Doch wirksame Politik lebt von präziser, faktenbasierter Analyse: Wo geschehen Vorfälle, welche Muster gibt es (Zeit, Ort, Vorgehen), und welche Mischung aus Prävention, Strafverfolgung und sozialer Intervention wirkt? Politische Schlagworte helfen Opfern nicht; ebenso wenig nützt es, ganze Gruppen vorab zu brandmarken. Erfahrungsgemäß bringt die gezielte Bekämpfung von Mehrfachtätern, schnellere Verfahren und sichtbare Präsenz an Brennpunkten den größten Effekt.

Die Rolle von Medien und Öffentlichkeit

Journalismus kann hier den Unterschied machen: verifizieren, einordnen, Sensationslust vermeiden. Für die Öffentlichkeit gilt dasselbe moralische Maß: Fragen wir uns beim Sehen eines solchen Videos – was weiß ich wirklich, und was interpretiere ich hinein? Trage ich durch Teilen zu Gerechtigkeit und Sicherheit bei oder verstärke ich vor allem Angst und Vorurteile? Die Antwort darauf beeinflusst maßgeblich die gesellschaftliche Wirkung solcher Clips.

Fazit

Fazit

Das Urquinaona-Video steht nicht isoliert: Es reiht sich ein in die breitere Herausforderung großer europäischer Städte im Umgang mit Dichte, Wiederholungstätern und öffentlichem Verkehr. Die richtige Antwort liegt nicht in simplen Schuldzuweisungen an ganze Gruppen, sondern in einer Mischung aus Fakten, gezielten Maßnahmen und sachlicher Debatte. Opfer verdienen Recht und Unterstützung; Täter verdienen Verfolgung; und Bürgerinnen und Bürger verdienen eine Diskussion, die die Stadt sicherer macht – ohne sie zu spalten.

-

Uncategorized8 months ago

Uncategorized8 months agoBritische Medien machen Enthüllung über Madeleine McCann

-

Uncategorized9 months ago

Unkategorisiert: Gorillas im Zoo geben Besuchern eine kleine Nachhilfestunde in Sachen Bienchen und Blümchen

-

Uncategorized11 months ago

Aldi-Markt macht plötzlich 150% mehr Umsatz pro Monat dank Aldi-Mädchen

-

Uncategorized8 months ago

Diese Aufnahmen aus einem beliebten Küstenort verbreiten sich rasant

-

Uncategorized5 months ago

VIDEO: Deutsche Frau wegen zu sommerlichem Outfit angegriffen

-

Uncategorized10 months ago

Ex-Polizistin tauscht Waffe gegen Webcam und enthüllt den verrückten Betrag, den sie jetzt verdient

-

Uncategorized8 months ago

Familiendrama im Türkei-Urlaub: Junge Mutter (28) von zwei Kindern stirbt plötzlich – Ärzte machen schockierende Entdeckung bei der Obduktion

-

Uncategorized9 months ago

Polizeihunde kennen kein Erbarmen mit diesem Typen